Präsentation mit Michael Bach im KlangRaum Stuttgart am 01. Dezember 2013

Mit freundlicher Unterstützung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Stiftungen der Landesbank Baden-Württemberg.

Mein Dank gilt insbesondere auch Dr. Ewald Liska und dem Team des KlangRaum.

[Michael Bach spielt die „Sarabande” in d-moll von J. S. Bach]

[Applaus]

Liebe Gratulanten! [Publikum lacht]

Ich habe Ihnen gleich zu Beginn die „Sarabande” in d-moll von J. S. Bach vorgespielt, damit Sie einen Eindruck vom Klang des BACH.Bogens haben und wissen, worüber ich jetzt reden werde.

Ein Bonmot von George Mallory verdeutlicht den Sachverhalt auf ganz einfache Weise und bringt ihn auf den Punkt, ein Sachverhalt, der auch auf den Rundbogen zutrifft: Er antwortete vor 100 Jahren auf die Frage, warum er den Mount Everest besteigen wolle, mit: “Because it is there.” (Zu deutsch: „Weil er da ist.”)

Schließlich hat jedes Streichinstrument vier Saiten, gerade ausreichend für einen vierstimmigen Satz. Die linke Griffhand hat auch 4 bis 5 Finger, die „einsatzfähig” sind. Also warum nicht dieses Klangpotential heben? „Es ist doch da.” („It is there.”)

Dazu noch ein passendes Zitat von Edmund Hillary, der den Mount-Everest dann als Erster bestieg: „It is not the mountain we conquer, but ourselves.” (Zu deutsch: „Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen – wir bezwingen uns selbst”.)

Also, da kann man nur sagen: hier ist uns ein vorbildlicher Künstler im „Lager” der Bergsteiger verloren gegangen [Publikum lacht]. Wie sieht es aber im „Lager” der Künstler selbst aus, mit ihrer Motivation. Sind diese auch so getrieben von einer Neugierde und Wissbegierde? Darüber werde ich heute nicht reden, denn das wäre eine lange Geschichte.

*

Es ist merkwürdig: der Wunsch, Akkorde am Cello zu produzieren, war mir während der Ausbildung einfach „abhanden gekommen”. Ich hab’s gar nicht bemerkt. In einem Text “Musik? Musikausbildung?? ” für das Buch Marion Saxers mit dem Titel „Anfänge” (Wolke Verlag, Hofheim), worin Komponisten ihre ersten musikalischen Gehversuche schildern, meist anhand eines Instruments, habe ich darüber geschrieben.

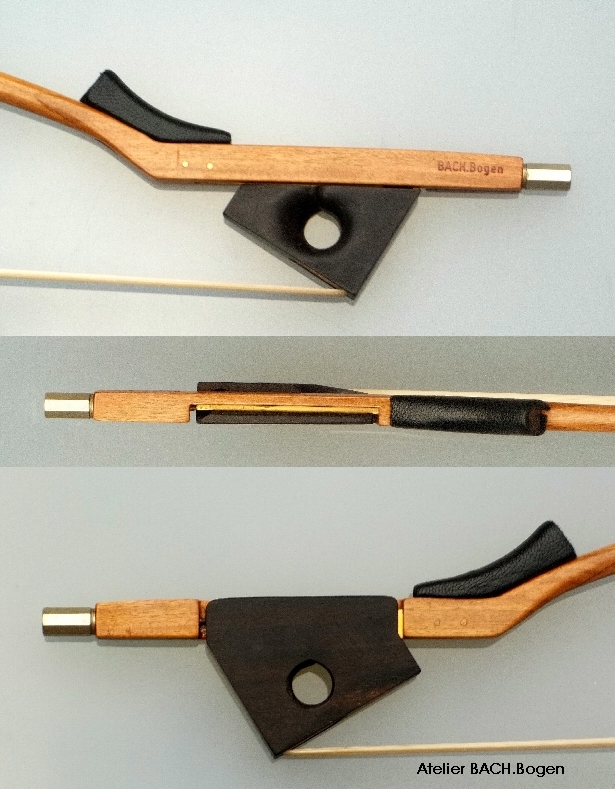

Man muß wissen, der heute gebräuchliche Bogen sieht so aus:

[zeigt geraden Bogen]

Er ist mehr oder weniger gerade, so daß man mit ihm nur in einer Ebene streichen kann. Die 4 Saiten verlaufen aber auf einem gekrümmten Steg, so daß folglich max. nur 2 Saiten berührt werden können.

Ich schilderte in diesem Buch mein blankes Entsetzen, als mir der Cellolehrer eröffnete: „Du spielst zuerst die beiden unteren Saiten und dann die beiden oberen.”

[demonstriert am Cello]

Man wird sich jetzt fragen, warum ist das denn so schlimm? Ganz einfach: wir haben es doch mit „Musik” zu tun! Und wenn ein Akkord geschrieben steht, dann erwartet man etwas Klangvolles. Das sogenannte Brechen (man könnte auch sagen: „Erbrechen”, Klammer zu) der Akkorde in zwei Teile ist mit viel Geräuschhaften verbunden. Man kann behaupten, es kommt geradezu das Gegenteil von dem dabei heraus, was notiert ist und suggeriert wird.

*

Lange Zeit später wurde ich durch ein Werk Walter Zimmermanns wieder auf die Mehrstimmigkeit am Cello gestoßen. Das war im Frühjahr 1989. Damals hätte ich auch so reagieren können: „Lieber Walter, leider habe ich keinen Rundbogen, wenn du mir keinen schnitzt, war’s das halt. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben.”

Walter Zimmermann brauchte die Mehrstimmigkeit, um in seinem Stück „Tyche“, was soviel bedeutet wie Schicksal oder Fügung, Einzeltöne eines Akkords unvorhersehbar in Obertöne kippen zu lassen. Das ist ein Vorgang, der sich der 100%-igen Kontrolle durch den Spieler entzieht:

[spielt Klangbeispiel “Tyche”, zuerst einstimmig, dann mehrstimmig]

Mit nur einem oder zwei Tönen wäre dieser Vorgang kontrollierbarer. Diese Unschärfe ist bedingt einerseits durch die Griffhand, andererseits durch den Rundbogen, der ja für jeden Ton einer Saite die optimale Kontaktstelle benötigt, bei 4 Saiten aber immer einen Kompromiss finden muß.

Nun war’s geschehen, ich suchte nach einem Rundbogen, – fand aber keinen. Die Frage war damals doch berechtigt: Warum gibt es diese „Dinger” nicht? Heute weiß ich: weil die Konstruktion eines Rundbogens eine „etwas komplizierte” Angelegenheit ist.

Der gerade Bogen, eigentlich ein konkaver Bogen, dessen Bogenstange nach innen gebogen ist, also in seiner Mitte die Bogenhaare fast berührt, ist eine rein technische Erfindung.

[zeigt konkaven Bogen]

Die Perfektionierung des im 18. Jhdt. gebräuchlichen Bogens war eine logische Konsequenz. Für eine bessere Spielbarkeit konnte die Verlegung des Schwerpunkts des Bogens in Richtung Saite, also so tief wie nur irgend möglich, nur von Vorteil sein. Außerdem erhöhte sich dadurch die Spannung der Haare und die Federwirkung (für geworfene, springende Striche). Um einen solchen Gedanken ins Auge zu fassen, muß man nicht zwangsläufig ein Streichinstrument selbst spielen können. Denn die Handhabung dieses konkaven Bogens unterscheidet sich kaum von derjenigen seiner ebenfalls relativ flachen Vorgängermodelle.

Beim Rundbogen sieht das völlig anders aus.

Hier gibt es gleich mehrere Problemfelder. Sie müssen sich jetzt nicht alles merken, ich sag’s nur mal:

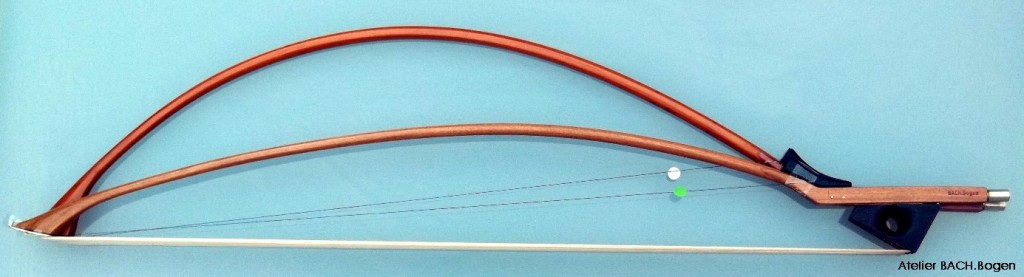

flacher und hoher BACH.Bogen mit markiertem Schwerpunkt

1. der hohe Schwerpunkt (flach < 4 cm, hoch 6 cm),

2. Material, Gewicht, Federeigenschaften,

3. die Bedienung des Hebels zur Regulierung der Haarspannung,

4. die Kontrolle des Bogens in allen 3 Achsen,

5. die Grifftechnik der linken Hand bei 3- bis 4-Stimmigkeit,

6. der erhöhte Kraftaufwand insgesamt.

Um es gleich vorweg zu nehmen, selbst wenn diese Problemfelder bereits zu Beginn der Entwicklung relativ klar umrissen waren, so ergaben sich doch unverhofft auch Vorteile, die nicht antizipierbar waren und die sowohl die Einstimmigkeit als auch die Mehrstimmigkeit betreffen:

1. eine Erweiterung des Klangreichtums und Obertonspektrums,

2. infolgedessen eine größere Modulationsbreite des Tons,

3. eine größere Bandbreite in der Lautstärke, auch im einstimmigen Spiel, wie gesagt,

4. eine schärfere artikulatorische Deutlichkeit,

5. eine Erleichterung des zweistimmigen Spiels gegenüber dem konkaven Bogen,

6. eine entspanntere Spielweise bei Einzelakkorden,

7. eine flexiblere und differenziertere Handhabung im entspannten Zustand (Haare locker).

Sie sehen, das sind eine ganze Reihe von Vorteilen, die sich einstellten. Aber erst, nachdem der Rundbogen perfektioniert war, vorher nicht.

Nun ja, ich hatte jetzt meinen Rundbogen 1990, spielte diesen aber nicht lange, denn er besaß komplett alle erwähnten Nachteile und folglich keine Vorteile, außer die Ermöglichung der Mehrstimmigkeit per se.

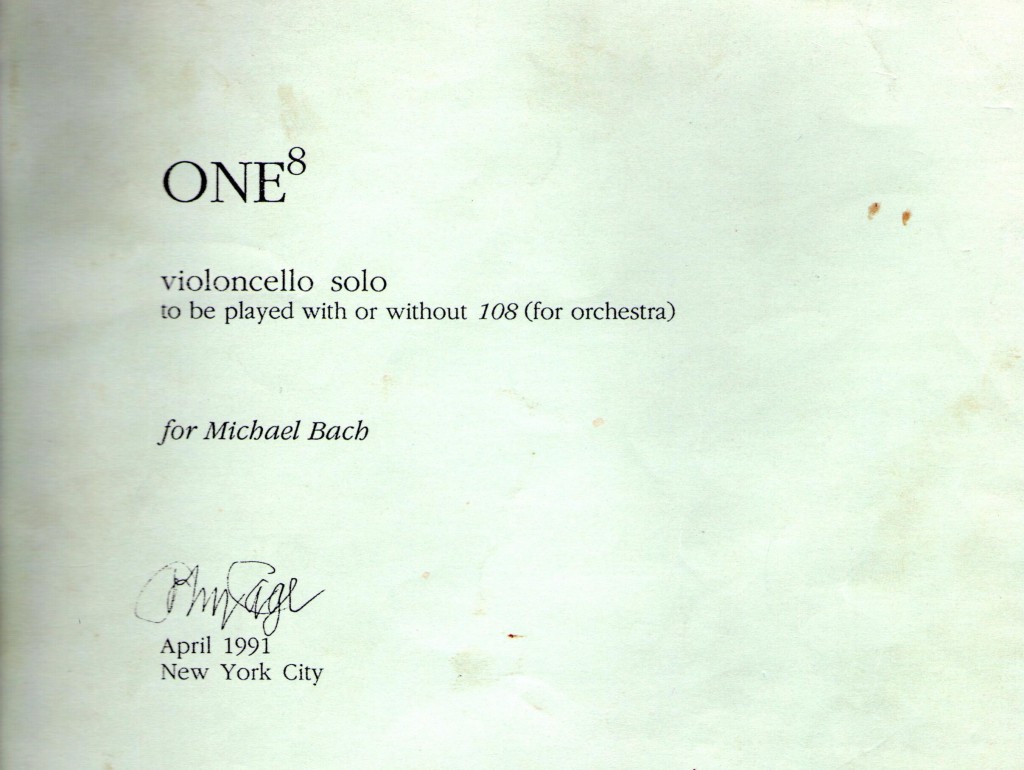

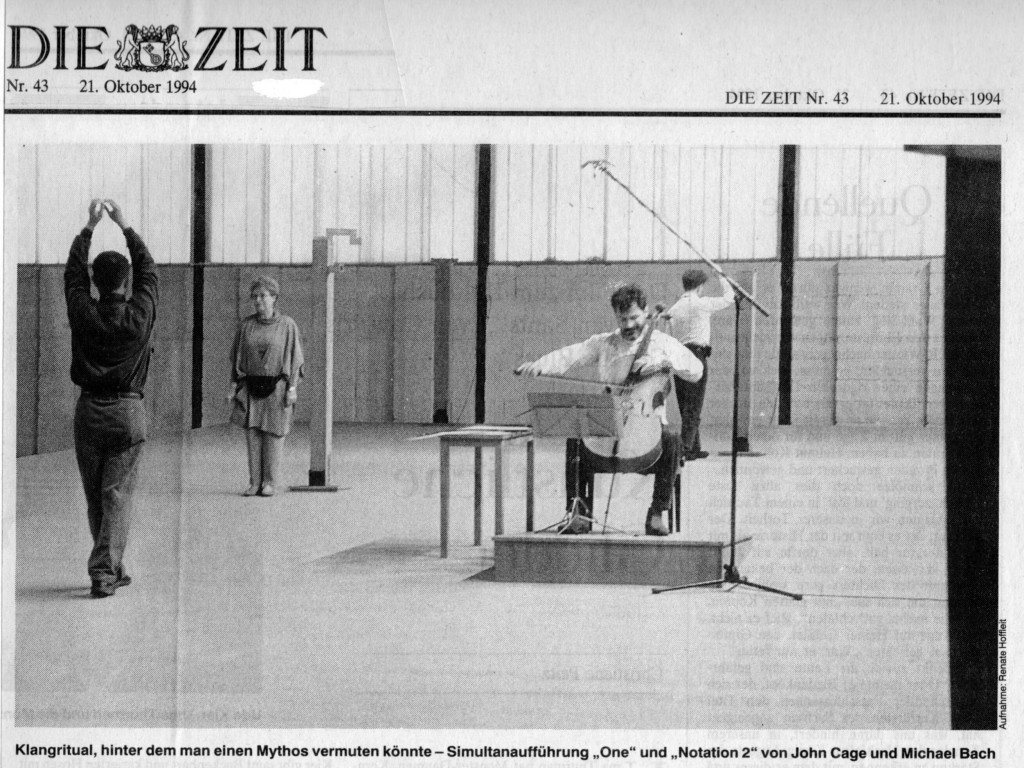

Trotzdem führte ich Walter Zimmermanns Werk im Mai 1990 damit auf und stellte im Sommer diesen Rundbogen John Cage in Darmstadt vor. Für das Werk John Cage’s „ONE8 and 108” für Cello und großes Orchester, hier in Stuttgart 1991 uraufgeführt, …

John Cage und Michael Bach nach der Uraufführung 1991

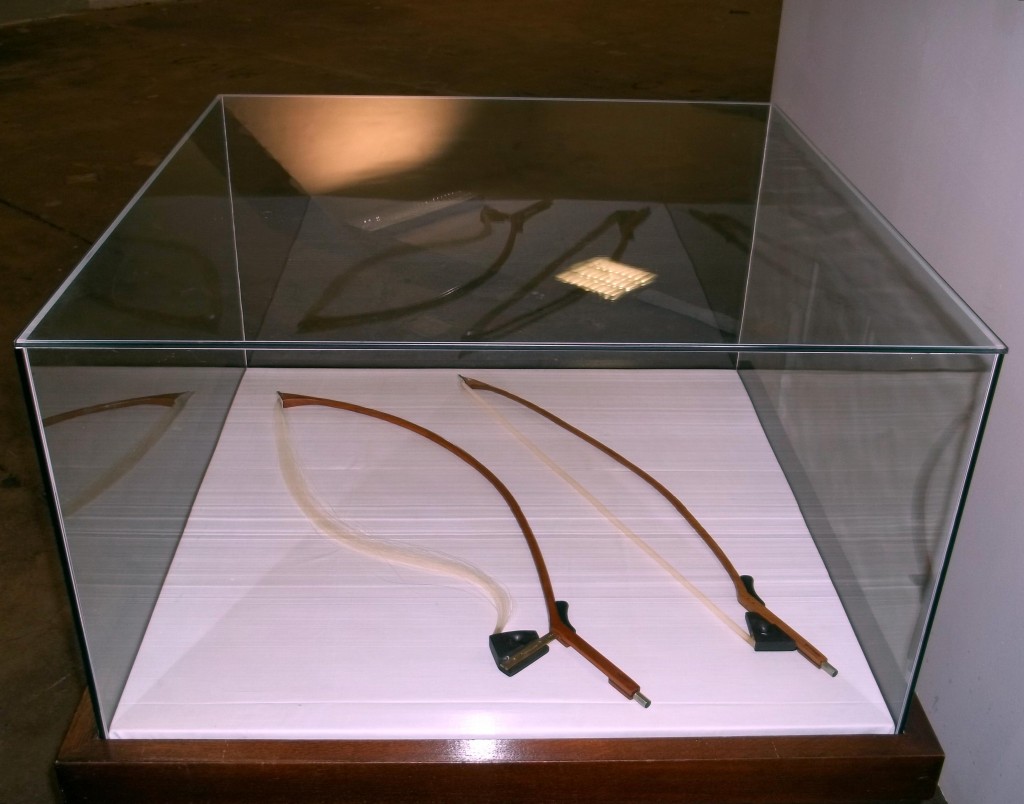

… benutzte ich allerdings schon 2 Nachfolgemodelle, einen flachen und einen hoch gewölbten Rundbogen für 3 oder 4 Saiten. Damit war eine kleine Erleichterung geschaffen, aber noch lange nicht der Durchbruch erzielt.

BACH.Bogen Nr. 2 und Nr. 3 von 1991

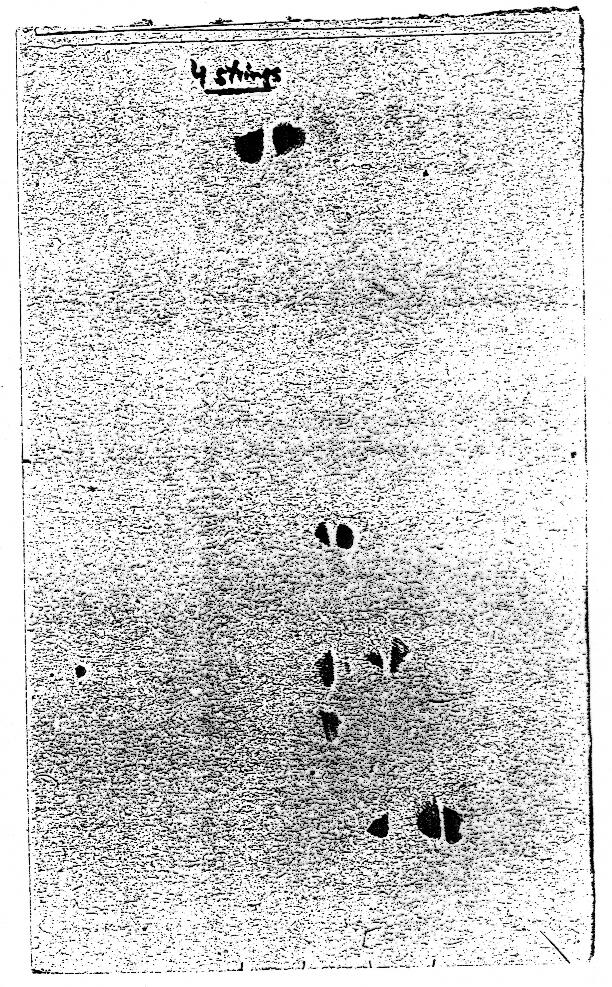

Die Entwicklung eines praktikablen Rundbogens war, wie ich andeutete, außerdem eng mit der Spieltechnik der Griffhand verknüpft. Wen wunderts? Weil die linke Hand die Töne ja greifen muß, damit sie mit dem Rundbogen angestrichen werden können. Als Vorstudie zur Komposition John Cages entstanden meine Fingerboards. Das sind Pappstücke, die die Fingerkonstellationen der linken Hand abbilden.

Ein „Fingerboard” aus der Serie I (1990)

Zuerst entstand eine Serie mit nur 3 „Fingerboards“. Dann wurde mir klar, am nächsten Tag, daß das noch keine erschöpfende Beschreibung aller möglichen Griffweisen darstellen kann. So entstand eine weitere Serie mit 47 „Fingerboards” und eine dritte mit 45 „Fingerboards“. Letztere ist in meinem Buch „Fingerboards & Overtones“ (edition spangenberg München, später Bärenreiter-Verlag Kassel) abgebildet.

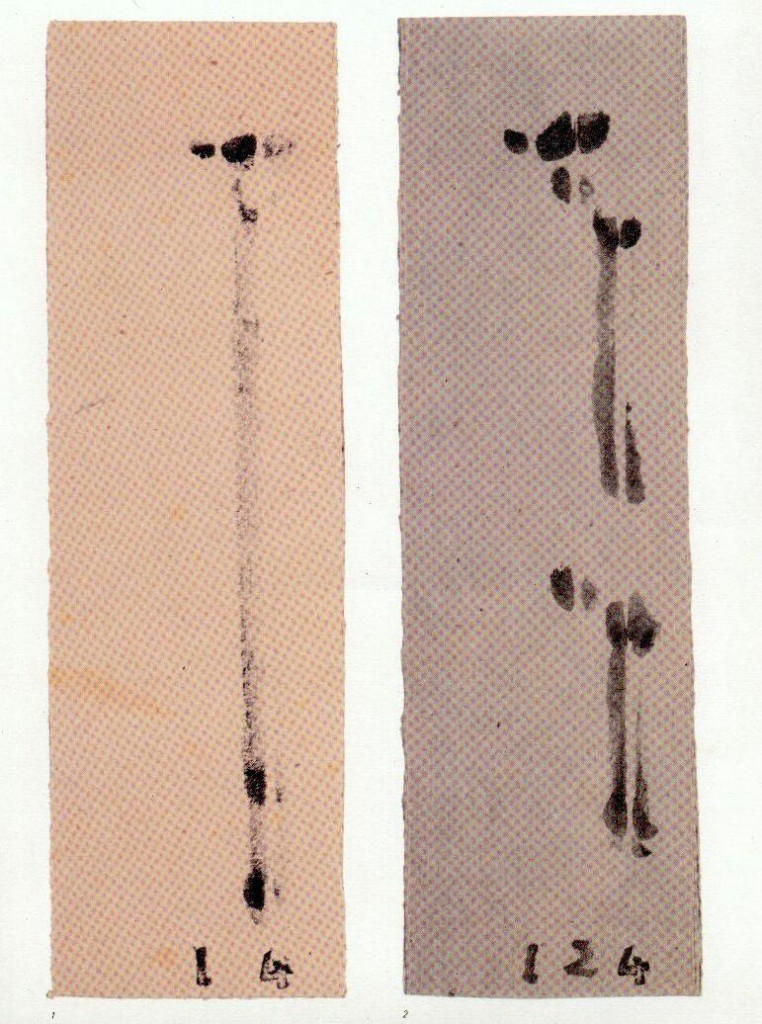

Die ersten beiden „Fingerboards” der Serie III (1990)

Diese Serie III zeigt die Funktionsweise der Griffhand und legt das anatomische Funktionsprinzip frei. Auch dies war eine Studie, die noch nie unternommen worden war. Das liegt daran, daß es erst bei 4 Saiten kompliziert wird.

Fingerkonstellationen auf 2, 3 und 4 Saiten

Man sieht: 1 „Fingerboard” für 2 Saiten, 6 „Fingerboards” für 3 Saiten und 38 „Fingerboards” für 4 Saiten. Also, je mehr Saiten gegriffen werden, um so komplizierter und umfangreicher wird die Beschreibung der Fingerkombinationen und -streckungen. Der Rundbogen stellt also neue Herausforderungen an die Griffhand.

*

Im April 1991 flog ich nach NYC und erarbeitete direkt mit John Cage das gesamte Werk „ONE8“.

Es besteht aus 53 Einzelklängen, die 1- bis 4-stimmig sind und auch meine Technik des Obertonspiels bis zum 32. Partialton anwendet. Es gibt z. B. Klänge, wie diese:

[spielt Klangbeispiele aus „ONE8“]

[spielt Klangbeispiele aus „ONE8“]

Als wir gerade mit der Komposition fertig waren, kam Nam June Paik vorbei und wir führten ihm diesen letzten vierstimmigen Klang aus „ONE8” vor.

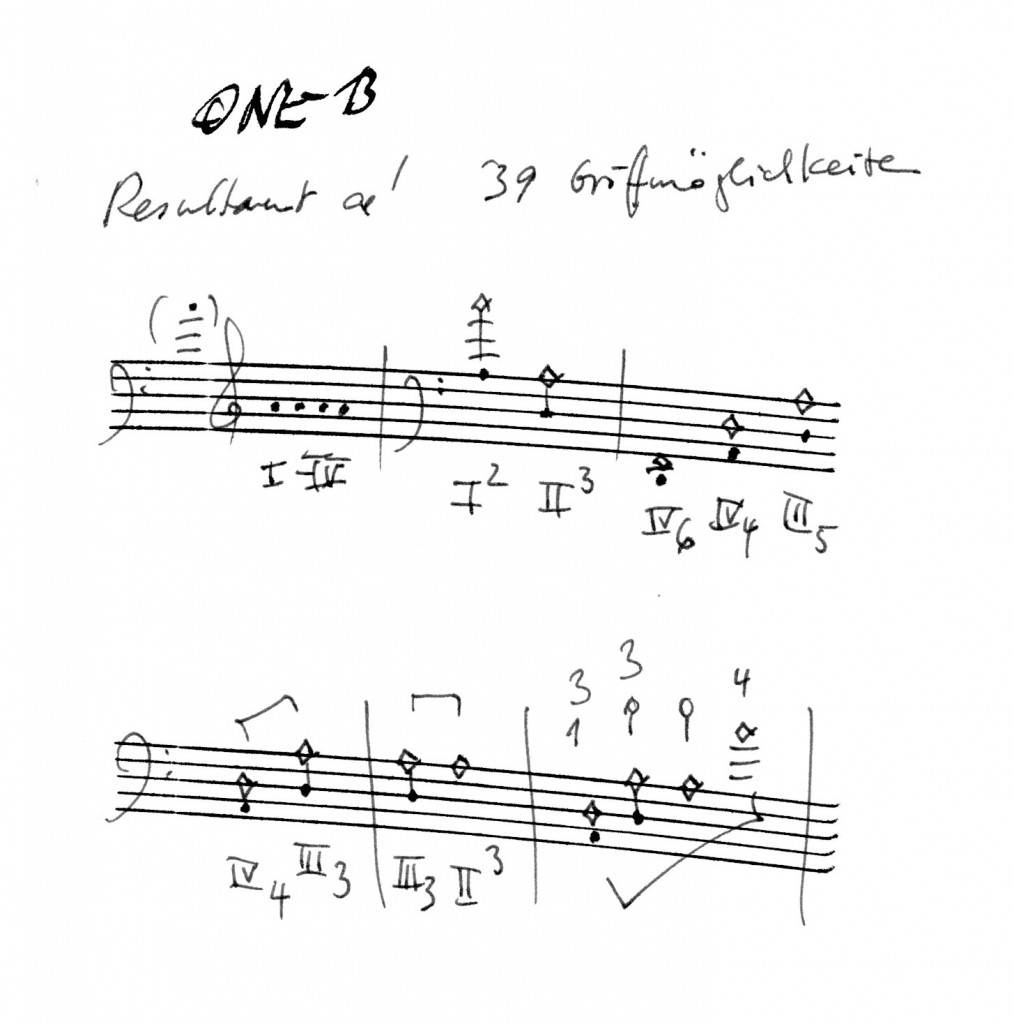

Während auf diese Art „ONE8” ein Abbild der verschiedenartigsten Klänge am Cello ist, – die Ausgangsfrage war ja: „Was kann am Cello, unter Verwendung des Rundbogens, alles gegriffen werden?”, so ist das letzte Werk, das ich mit John Cage ausarbeitete, „ONE13“, konträr angelegt.

Hier war die Frage: „Auf wieviele Arten kann eine einzige Tonhöhe gespielt werden?” Dieses Stück besteht aus nur 7 Tonhöhen, die nacheinander folgen und beleuchtet werden. Z. B. die Tonhöhe g” hat 101 Griffmöglichkeiten am Cello. Ich nehme jetzt aber die Tonhöhe a’ wegen der 4-Stimmigkeit. Nicht alle Tonhöhen lassen sich 4-stimmig spielen:

[spielt Klangbeispiele für unterschiedliche Griffe von a’]

John Cage und ich waren von dem paradoxen Vorgang fasziniert, den Rundbogen in „ONE13” dazu zu benutzen, einen „Einklang”, also Primen zu produzieren, wo er doch für mehrstimmige Klänge geschaffen worden war. Die Konzentration auf nur eine einzige Tonhöhe schärft das Bewußtsein für alle anderen Parameter eines Klangs. Aber letztlich ist die Tonhöhe selbst nie konstant und, aufgrund der Einbeziehung der Obertöne, mikrotonal schwankend.

Und so zeigte sich auch, daß der Rundbogen selbst in der Einstimmigkeit dem konkaven Bogen überlegen ist, denn dieser hat für die Tonhöhe g” nur noch 81 Griffmöglichkeiten. Nimmt man die von mir entwickelten Obertontechniken heraus, dann sind es in etwa nur noch 50 Griffe, also die Hälfte von 101. Aber immerhin, das Klavier hat für diese Tonhöhe nur eine einzige Taste.

*

Mit diesen beiden Rundbögen spielte ich auch die Uraufführung von Dieter Schnebels Werk für Cello und Stimme „Mit diesen Händen” bei der „Heinrich Böll Woche” in Köln 1992.

Michael Bach und William Pearson bei einer Probe mit dem WDR im Kölner Gürzenich

Michael Bach und William Pearson bei einer Probe mit dem WDR im Kölner Gürzenich

Trotzdem, daß auch Dieter Schnebel und ich zusammen gearbeitet hatten, gab es doch noch ein hartnäckiges Problem, das ich gehofft hatte, im Verlauf der Jahre bewältigen zu können. Gerade in einem Satz dieses Stücks, der konsequent vierstimmig ist, und den ich anfänglich auch so spielte, wurde mir – „bewußt” ist definitiv das falsche Wort – schmerzhaft die Erkenntnis „eingetrichtert”, daß kräftemäßig die Herausforderung an die Griffhand, selbst für mich mit großen Händen, nicht zu stemmen war. Das war einfach nicht „in den Griff zu kriegen”.

Titelseite von „Mit diesen Händen“

So habe ich Dieters Werk leicht bearbeitet in dem Sinne, daß ich die permanente Vierstimmigkeit an Stellen reduziert habe zur Dreistimmigkeit, oder manchmal gar zur Zweistimmigkeit, um die Finger kurzfristig zu entlasten.

Gleichzeitig war das ein „musikalischer” Zugewinn, weil die Klangqualität eines zwei-, drei- oder vierstimmigen Zusammenklangs vernehmbar anders ist, wie Sie z. B. gleich zu Beginn des Stücks hören können:

[spielt die ersten Takte von „Text I” aus „Mit diesen Händen” von Dieter Schnebel]

Dieter Schnebel war mit dieser Version von mir sehr einverstanden.

*

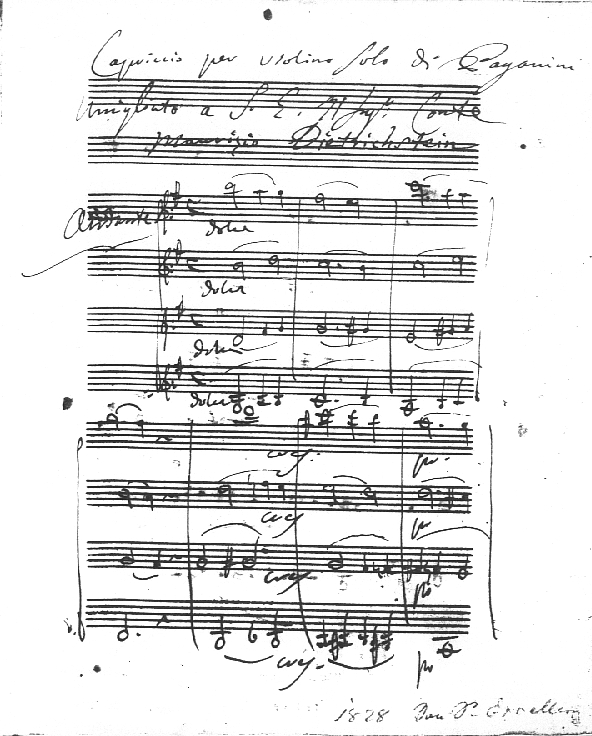

Das leitet nun über zu einem Werk Niccolò Paganinis, das ebenso permanent 4-stimmig ist: das „Capriccio“ von 1828.

Erste Seite des „Capriccio” 1828 von Niccolò Paganini

Man erkennt, daß es auf 4 Notensystemen notiert ist, so, wie ein Streichquartett.

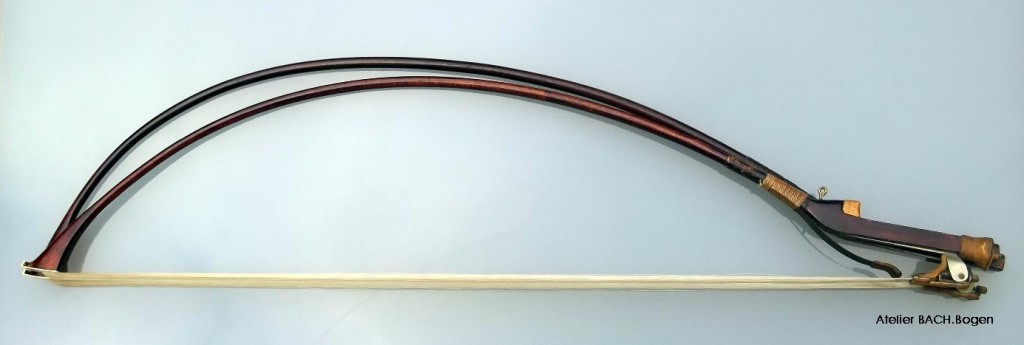

Um es spielen zu können, löste Paganini dafür den Frosch von der Bogenstange, legte die Haare über die Saiten und führte die Bogenstange unter der Geige durch:

Das ist aber eine ziemlich „haarige” Angelegenheit [Publikum lacht]. denn bei der Vorbereitung dieser Spieltechnik hat man ständig die Bogenhaare da, wo man sie überhaupt nicht gebrauchen kann und auch wieder nur mühsam wegbekommt: in den Feinstimmern, verhakt am Saitenhalter oder in den Stimmwirbeln.

Nachteile dieser Spieltechnik sind:

1. es ist ziemlich umständlich, den Frosch ab- und anzuschrauben,

2. sie erlaubt nur eine durchgehende 4-Stimmigkeit und

3. die Bogenhaltung läßt kein differenzierteres Spiel zu.

Der Vorteil:

eine kuriose Optik, die immer ein Spektakel ist.

Der Jazz-Geiger Joe Venuti, der diese Spielart auch praktizierte, nannte sie: the „loose-bow-fiddle-technique”

Übrigens hat sich noch kein Geiger an diesem “Capriccio” versucht: es ist offensichtlich auf der Geige unspielbar.

[spielt „Capriccio” von Paganini]

[Applaus]

Wie dem auch sei, diese Paganini-Methode kann man am Cello nicht praktizieren. Das Cello ist viel zu „dick” und der Bogen sogar noch kürzer als der Geigenbogen. Deshalb hat eine andere „Technik”, in Anführungszeichen, von sich hören lassen, nämlich 4 Saiten mit 2 konkaven Bögen anzustreichen, einer über den Saiten und einer unter den Saiten. Das nenne ich einen „Schildbürgerstreich”, der aus der Not heraus geboren ist.

[versucht, mit der “2 Bogen-Technik” den Anfang des „Capriccio” zu spielen]

[Publikum lacht]

Diese Technik hat eigentlich nur unüberbrückbare Nachteile:

1. es ist noch viel umständlicher, 2 Bögen zu benutzen,

2. die 4-Stimmigkeit ist ziemlich unstabil,

3. der Klang des 2. Bogens unter den Saiten ist gequetscht,

4. die Handhabung ist brutal und undifferenziert,

5. es muß noch dazu das doppelte Gewicht bewegt werden.

Wenn man bedenkt, wie wahnsinnig pingelig Streicher sind, wenn es um die Spieleigenschaften und das Gewicht nur eines Bogens geht, dann ist diese „Technik” völlig indiskutabel. Eine Bach-Suite kann man damit nicht „in Angriff nehmen”, auch nicht „krampfhaft”. Und die Werke, die für den Rundbogen geschrieben wurden, auch nicht.

Ob die aus meiner Sicht erbärmliche Optik ein Vorteil ist, darauf möge jeder sich selbst seinen eigenen Reim machen. [Publikum lacht]

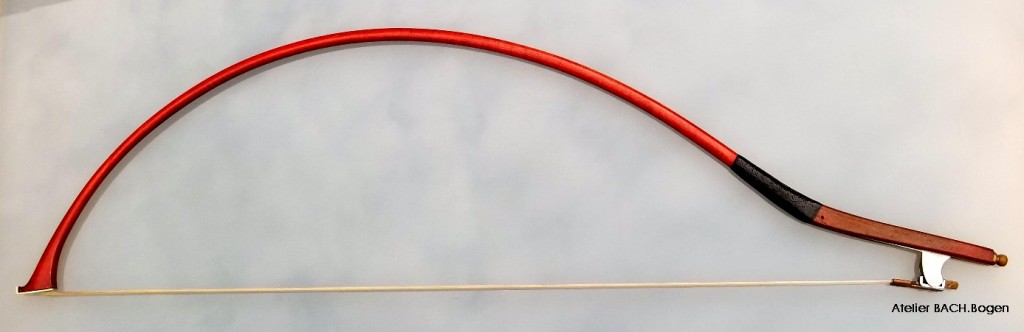

An letzteren beiden Beispielen kann gezeigt werden, was instrumentaltechnisch und kompositorisch aus meiner Sicht keine Weiterentwicklung oder Verbesserung bedeutet. Denn mit diesen Techniken wird das Instrumentarium speziell auf einen einzelnen Effekt hin verändert. Man muß diese Veränderung rückgängig machen, wenn andere klangliche Resultate erzielt werden sollen. Mein Verständnis von einer Perfektionierung eines Instruments zielt genau in die andere Richtung: eine möglichst breite Palette an Klanglichkeit anzustreben. Der heutige BACH.Bogen, in seinen beiden Ausformungen, ist das Ergebnis hiervon.

*

Nun, der Gang meines Vortrags hat mich noch nicht dazu kommen lassen, die Begegnung mit dem Violinvirtuosen Rudolf Gähler zu erwähnen. Ich hatte seine Bogenforschungs-gesellschaft bereits im Sommer 1990 kontaktiert und ein erstes Treffen fand wohl im Herbst statt. Da erfuhr ich dann zum 1. Mal, daß es Bestrebungen seit Anfang des 20. Jhdts gab, die Geigensolowerke Bachs mit einem Rundbogen aufzuführen. Das ging auf Albert Schweitzer zurück, der schon in seinem Bach-Buch von 1905 diese Forderung aufstellte und der zeitlebens ein glühender Verfechter des Rundbogenspiels war.

Emil Telmányi und Albert Schweitzer, 1954

Ich lernte auch etliche Rundbogenmodelle aus der Privatsammlung Rudolf Gählers kennen. Da wurde mir klar, daß der Cellorundbogen, den ich spielte, diesen Modellen nachgebildet war. Klar war auch, daß die spieltechnischen Probleme am Cello weitaus verschärft sind, die andere Haltung, der andere Spielwinkel des Bogens und der erhöhte Kraftaufwand müßten eigentlich andere konstruktive Lösungen nach sich ziehen.

Auch gab mir Rudolf Gähler Cassettenaufnahmen jener Geiger, die mit ihren verschiedenen Rundbogenmodellen J. S. Bach spielten. Das wirkte auf mich wie eine Vitaminspritze. Denn hatte ich im Sommer 1990 noch in Berlin bei einem Seminar, wo übrigens Dieter Schnebel bereits anwesend war, noch behauptet, nie würde ich J. S. Bach damit spielen wollen, so war ich nun durch diese Geigenkonkurrenz in Zugzwang geraten. Denn der mehrstimmige Geigenklang in diesen Aufnahmen begeisterten mich, obwohl deren Spiel mit dem Rundbogen, erst Recht aus heutiger Sicht, doch noch unvollkommen war. Erst Jahre später hat Rudolf Gähler mit seinen eigenen CD-Aufnahmen einen hohen Standard für ein virtuoses Rundbogenspiel geliefert.

[spielt am Cello den Anfang der „Chaconne” für Violine von J. S. Bach]

*

Doch, ich tat mich schwer, die Frage der Neukonstruktion wirklich anzugehen, weil ich erahnte, was auf mich zukommen würde, mit einem womöglich „offenen Ende” sozusagen. Auf halber Strecke wollte ich doch nicht stecken bleiben, nach dem Motto: „wenn schon, denn schon”. Am Ende wollte ich ein perfektes Instrument in Händen halten, das dem traditionellen Bogen in nichts nachstehen sollte. Ich zögerte deshalb noch.

Zunächst forderten noch andere Aufgaben meine Aufmerksamkeit, z. B. ausgelöst durch den Tod John Cages und das Schicksal des letzten Werks “ONE13“, das er mit mir begonnen hatte, die Arbeit an einem Differenztonprogramm mit Pierre Dutilleux am ZKM Karlsruhe z. B., oder auch die Saiteninstallationsprojekte zusammen mit Renate Hoffleit (die erste Saiteninstallation war anläßlich der Donaueschinger Musiktage 1994).

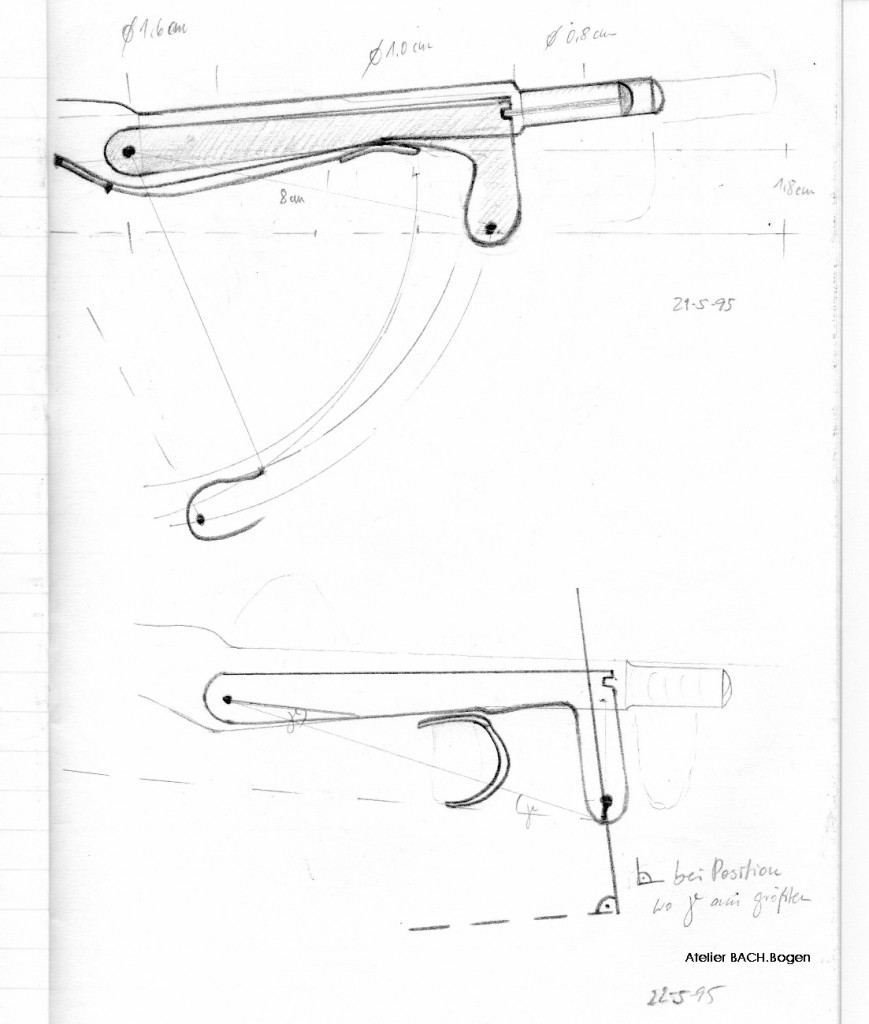

Aber dann war es doch soweit, im Frühjahr 1995 begann ich in Irland die ersten Skizzen und Modellzeichnungen anzufertigen.

Die Absicht war, auf dem bisherigen Hebelprinzip aufbauend eine weitere Optimierung anzustreben. Ich suchte also nach kräftesparenden Hebelbewegungen und -formen. Z. B. das Problem, daß ein längerer Hebel gleichzeitig größere Auslenkung verursacht, auch das war ja zu vermeiden. Der spieltechnische Aufwand sollte so gering wie möglich sein: wenig Kraft und gleichzeitig wenig Bewegung. Aber mechanisch gesehen, war da nichts zu machen. So wie das „Perpetuum mobile” nicht existiert, so konnte ich auch keine „physikalische Arbeit” einsparen.

Auch Materialfragen wurden von mir bearbeitet, z. B. Kohlefaser. Auch Designvorstellungen spielten eine große Rolle. Denn, sagen Sie selbst, dieses Rundbogenmodell, von dem ich aus startete, ist es optisch überzeugend? So wie es aussieht, funktioniert es auch: nämlich schlecht. „Form follows function” ist leicht gesagt, aber schwer umgesetzt.

*

Anfang 1997, nach 1½ Jahren Forschungsarbeit und weiteren Prototypen, hatte ich dann ein ausführliches Gespräch mit Luigi Colani in Köln. Er wollte sich in die Weiterentwicklung meines Rundbogens einbringen. Leider kam es dann doch nicht dazu. Er hatte sogar eine geniale Idee, der Bogen sollte beim ein- bis zweistimmigen Spiel gerade sein und beim 3- bis 4-stimmigen Spiel eine ausreichend starke Krümmung annehmen. Doch wie das bewerkstelligen? Eine richtig Buckminster-Fullereske Idee war das.

Colani empfahl mir auch, zusätzlich Rückhalt bei meinen Kollegen zu suchen. Das versuchte ich auch. Aber man kann „sich die Augen reiben”, der einzige „Kollege” von allen, die ich kontaktierte, der mir antwortete, war einer, der mich nicht kannte: Mstislaw Rostropowitsch. Er schrieb: „Please come to Kronberg and show me your fiddle stick.” [Publikum lacht]

Sie haben also verstanden, zu deutsch: “Kommen Sie bitte nach Kronberg und zeigen Sie mir Ihren Fiddelstock.” Sie sehen auf dem Foto in Kronberg, aufgenommen von Renate Hoffleit, u. a. auch Marta Casals-Istomin. Das war im Herbst 1997 …

… und der Beginn einer 4-jährigen Entwicklungsarbeit, die Rostropowitsch intensiv verfolgte.

Viele Freunde hatten mich gewarnt, „Bloß nicht! Dieser Rostropowitsch ist unzuverlässig und hält keine Termine ein”, etc. Aber dieses Gerücht bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Um Ihnen ein anschauliches Beispiel zu liefern, das ging in etwa so: Ich wählte Rostropowitschs Tel.Nr. in Paris. Nachdem ich seine russische Haushälterin, die kaum einen Brocken Französisch hervorbrachte, von der Dringlichkeit meines Anrufs irgendwie überzeugt hatte, kam dann er ans Telefon: „Come to Berlin. Ich da am soundsovielten.” Ich: „Alles klar.”

So „groß” Berlin auch sein mag, ich rief postwendend bei den Philharmonikern an: „Probe mit Lorin Maazel am soundsovielten.” Ich mußte beim Orchestervorstand oder Fünferrat der Berliner Philharmoniker um Erlaubnis anfragen, am Tag der Generalprobe in die Philharmonie eingelassen zu werden. Dieser lehnte schließlich ab. Unbeeindruckt davon fuhr ich trotzdem nach Berlin, ging am besagten Tag zur Philharmonie, mit meinem Rundbogen, am Pförtner freundlich grüßend vorbei, und setzte mich in den Saal.

Nach der Probe folgte ich Rostropowitsch und Maazel bis zum Dirigentenzimmer. Dort mußte Rostropowitsch eine Nachprobe mit dem Maestro am Klavier über sich ergehen lassen. Während ich wartete, kam der Impressario Witiko Adler auf mich zu und fragte, auf wen ich hier warten würde. Ich: „Ein Treffen mit Rostropowitsch.” Er ging daraufhin in das Dirigentenzimmer und kam mit der Nachricht zurück: „Herr Rostropowitsch kann sich an keinen Termin erinnern.” Ich zuckte mit den Schultern und wartete weiter. Rostropowitsch kam schlußendlich abgekämpft aus dem Zimmer, sah mich: „Ah, mein Freund, kommen hier.” Auch dieses Treffen wurde photografisch festgehalten von Renate Hoffleit. Herr Adler war übrigens dabei anwesend.

Später habe ich übrigens auch Lorin Maazel einmal in München getroffen, der selbst die Violinwerke Bachs spielt und sich deshalb für den Rundbogen interessierte.

Bei den ersten Begegnungen mit Rostropowitsch ging es in der Hauptsache um die verbesserte Spielbarkeit des Rundbogens. Er wollte einen besseren Halt haben und eine andere ergonomische Ausgestaltung des Griffs. Ich konnte das gut nachvollziehen, da dies auch mein innigster Wunsch war. Nur: wie?

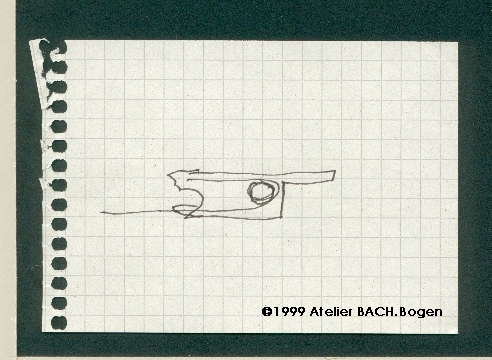

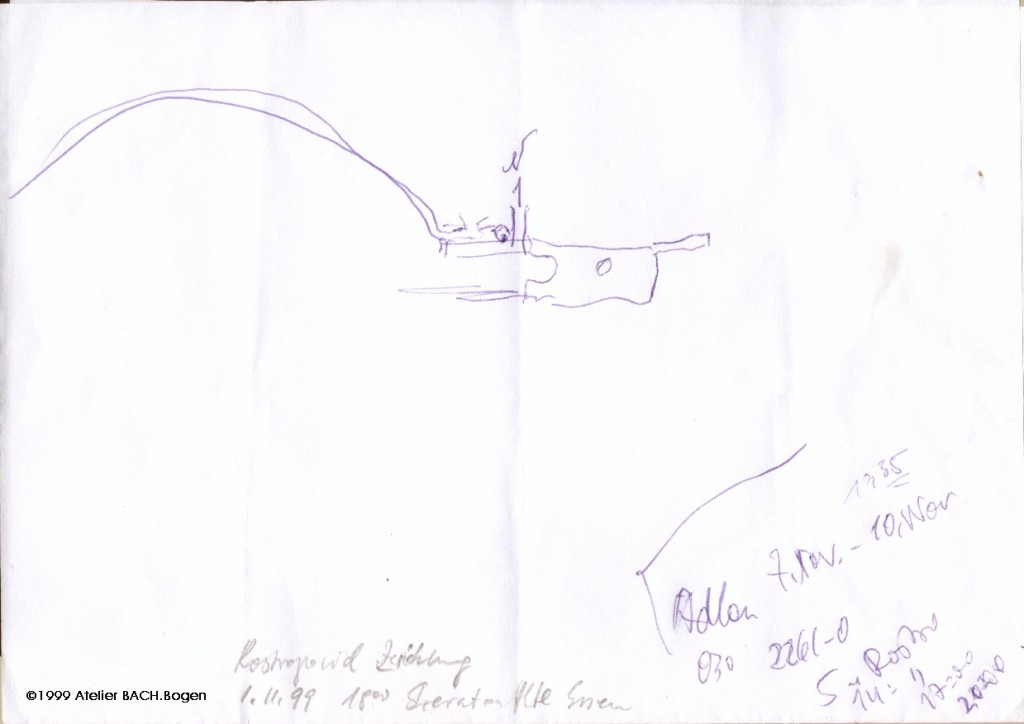

So ging das eine Weile zwischen Paris und Berlin hin und her, bis er bei einem Treffen im Mai 1999 in Berlin, eigentlich sollte die Entwicklung mit dem neuesten Modell damit abgeschlossen sein, auf einmal inne hielt – für meinen Geschmack etwas zu lange – und dann sagte: „Ich, geniale Idee!”. Mir fuhr es in alle Glieder: „Wie bitte?”. Mir schwante nichts Gutes. „Wir machen Hebel für Zeigefinger.” Sprach’s und zückte seinen Kugelschreiber, um mir „netterweise” eine Skizze anzufertigen:

Rostropowitschs Skizze in Berlin 1999

Das sieht wie ein konventioneller Bogen aus, und da im Frosch gibt es etwas zum Aufwickeln.

Ich blieb „cool”, wußte aber, daß dieses Ansinnen nicht realisierbar war und, noch schlimmer, daß die bisherige Arbeit, auf gut Deutsch gesagt, „für die Katz” gewesen wäre, wenn es mir nicht gelänge, den Maestro „umzustimmen”. Genau das ging mir durch den Kopf, und nichts anderes, in diesem Moment.

Beim nächsten Treffen in der Stadt Essen hatte ich 2 Rundbogenprototypen im Gepäck, einen mit einem Zeigefingerhebel und einen Bogen mit neugestalteten Daumenhebel. Von dem letzteren wollte er nichts wissen. Er probierte den Zeigefingerhebel, der als Umlenkhebel konzipiert war, so daß im gespannten Zustand der Zeigefinger keinen Zug mehr aushalten mußte und somit entlastet war.

Rundbogenprototyp mit Zeigefingerhebel, Essen 1999

Das gefiel ihm natürlich nicht. So machte er sich nochmals ans Werk und zeichnete für mich erneut seine „geniale Idee”:

Rostropowitschs Skizze, Essen 1999

Also, es führte kein Weg um diese fixe Idee herum.

Bereits knapp 2 Wochen später, wieder in Berlin, wo er zu den Feierlichkeiten “10 Jahre Mauerfall” am Brandenburger Tor eingeladen war, hatte ich für ihn mehrere “Folterinstrumente” mitgebracht.

“Folterinstrumente”, Berlin 1999

Er blieb trotzdem bei seiner Idee, es war einfach nichts zu machen. Verflixt noch mal.

Jetzt brauchte ich mal eine Pause. Das Jahr 2000 war ohnehin randvoll mit anderen „schönen” Beschäftigungen. Erst im Herbst 2000 befaßte ich mich mit der Thematik Zeigefingerhebel erneut. Ich holte nochmals „ganz” neu aus und versuchte mich an die Anfänge zu erinnern. Und da fiel mir ein, daß ich den Hebel des ersten Rundbogens ja gar nicht mit dem Daumen sondern mit dem Mittelfinger bediente. Das ist zwar auch nicht optimal, aber es machte mir bewußt, daß ich den Hebel aus denselben Gründen, die Rostropowitsch dazu bewegten, nach anderen Lösungen Ausschau zu halten, nicht mit dem Daumen führte.

Warum ist das so?

Zur Stabilisierung des Rundbogens legen die Geiger den kleinen Finger hinter die Bogenstange. Am Cello ist auch dies schwieriger, weil der Winkel ein anderer ist und somit der kleine Finger sehr großem Druck ausgesetzt ist. Dies hatte bei etlichen Modellen für Cello dazu geführt, eine Ausbuchtung für den kleinen Finger vorzusehen:

BACH.Bogen Modelle mit Ausbuchtung für den kleinen Finger

Das obere Modell spielt beispielsweise Anton Lukoszevieze (London), das untere Modell spielt Gustav Rivinius.

Im Prinzip ging es um eine Stabilisierung des Rundbogens in allen 3 räumlichen Dimensionen.

[demonstriert erneut mit dem BACH.Bogen]

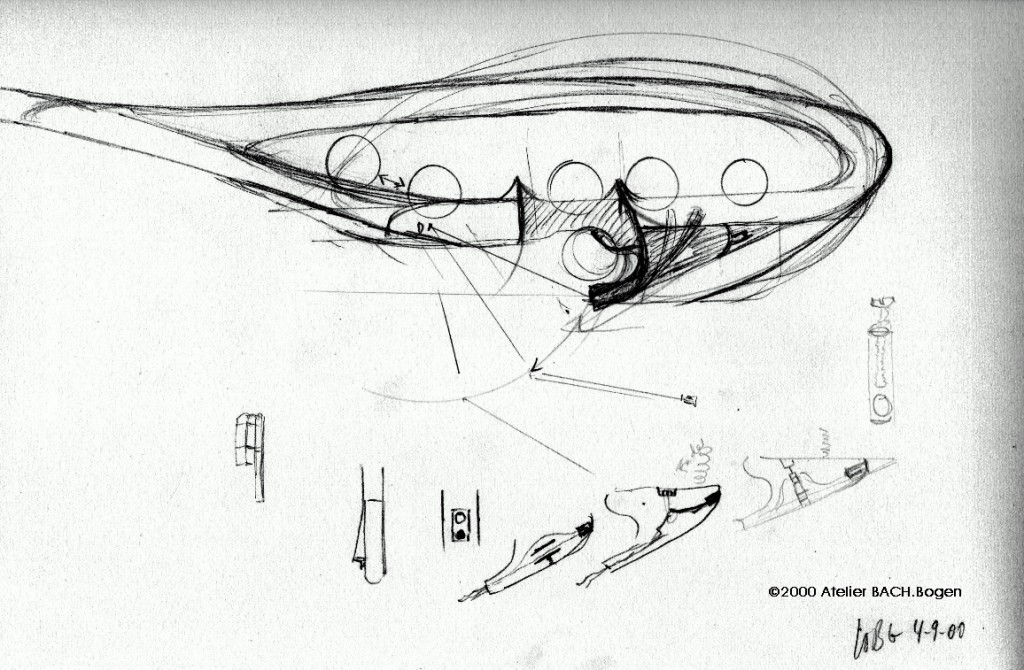

Die Verwendung des Mittelfingers als Gegenkraft zum Daumen schien aus diesem Grund erforderlich zu sein. So entstand im Sept. 2000 meine erste Ideenskizze, die dieses Prinzip berücksichtigt. Sie sieht sogar etwas “Colani-haft” aus:

Man kann erkennen, daß das Mittelstück des Bogengriffs ausklappbar und mit Daumen und Mittelfinger bedienbar ist. Dies erfordert aber eine feste Verbindung des Endstücks mit der Bogenstange. Gewährleisten sollte das ein Bügel über der Hand. Gleichzeitig stellte ich mir vor, daß dieser Bügel die Kontrolle des Bogens sogar verbessern könnte.

Realisiert wurde dieser Griff jedoch nicht, da ich eine viel bessere Lösung fand, nämlich die Halbierung des Griffs, so daß die Vorderseite durchgängig erhalten bleibt und die Rückseite eine Aussparung erhält, worin der Hebel mit Frosch aufgenommen werden kann:

neuer Frosch von allen 3 Seiten

So konnte der Mittelfinger den erforderlichen Gegendruck zum Daumen gewährleisten und dessen Bewegungen mitverfolgen. Im Grunde genommen hatte ich eine Art Scherenmechanismus entworfen. Es sieht zwar wie ein Daumenhebel aus, aber je nach Betrachtungsstandpunkt könnte man auch sagen der Frosch bleibt stabil in der Hand und die Stange bewegt sich.

[demonstriert mit BACH.Bogen]

Das wäre in etwa dann der von Rostropowitsch „gewünschte” Zeigefingerhebel. Die Bewegung findet mit dem Zeigefinger und dem kleinen Finger statt. Die Beherrschung des Rundbogens im dreidimensionalen Raum war somit garantiert.

Doch zunächst hatte ich noch im Dezember 2000 eine öffentliche Begegnung mit meinem ehemaligen Lehrer Janos Starker in Genf, im Grande Salle du Conservatoire, wozu ich allerdings dieses neue Modell noch nicht mitnahm, denn es gab noch eine ergonomische Frage unbedingt zu klären, die Ausformung für den Daumen.

Prototyp Frosch 2000 von allen 3 Seiten

Die Benutzung dieses Prototyps war binnen kürzester Zeit sehr schmerzhaft, weil sich das Nagelbett des Daumens entzündete.

Janos Starker war ein scharfer Analytiker der Spieltechnik.

Janos Starker mit BACH.Bogen in Genf 2000

Von ihm erhoffte ich, daß er, wie Rostropowitsch, tiefer in die Fragen der Spielbarkeit einsteigen würde, aber das hat sich leider nicht ergeben. Es war auch im weiteren Verlauf der Entwicklung unnötig.

Die Lösung für die Ausformung der Daumenöffnung war dann diese, sie ähnelt sehr stark der Form des konventionellen Bogens:

neuer Frosch des BACH.Bogen und konventioneller Bogen

Worauf es ankommt, ist diese Aussparung, wo der Daumennagel zu liegen kommt und dieser Höcker, wo die gesamte Kraft der Daumenkuppe ansetzt. Die größere Masse des Frosches wirkt sich außerdem positiv auf die Handhabung aus, und sogar auf den Klang.

Nun war wieder ein Treffen mit Rostropowitsch angesagt, diesmal in Amsterdam im Sommer 2001. Ich ging das Risiko ein, da ich keinen Zeigefingerhebel nach seinem Gusto im Gepäck hatte, „hochkant” aus dem Raum zu fliegen. Aber als Rostropowitsch diesen Bogen sah, hatte er mit einem Schlag begriffen, daß das die endgültige Lösung war:

Rostropowitsch mit dem neuen Modell des BACH.Bogen in Amsterdam 2001

Sie sehen auf dem allerersten. Foto, das Renate Hoffleit bei diesem Treffen machte, wie er gleich den Rundbogen in die Höhe hielt. Er hatte ihn noch nicht am Cello ausprobiert.

So stelle ich mir Siegfried mit seinem Schwert Balmung vor [Publikum lacht]. Beim Abschied sagte er mit einem Augenzwinkern: „I am jeallous.” Zu deutsch: “Ich bin neidisch”.

Die offizielle Präsentation dieses BACH.Bogen fand dann im Oktober 2001 in Paris statt, anläßlich des 7ème Concours de violoncelle Rostropovitch.

Präsentation des BACH.Bogen in Paris 2001

*

An dem Design des BACH.Bogen hat sich seither grundsätzlich nichts mehr geändert. Beim Ausstellungswettbewerb „Bachläufe” 2012 in Arnstadt wurde dem BACH.Bogen aufgrund seines Designs der 1. Preis zuerkannt.

Ausstellungswettbewerb “Bachläufe” in Arnstadt 2012

Ich erwähne das nur deshalb, weil es typisch für die Geschichte 25 Jahre BACH.Bogen ist, daß diejenigen, für die der Rundbogen entworfen und perfektioniert wurde, sich zuletzt dafür interessieren. Das liegt daran, daß es kein perfektionierter konkaver Bogen ist, sondern in der Tat ein neues Instrument. Ein neues Instrument, das neue Fertigkeiten vom Spieler verlangt. Das ist auch der Grund, warum sich zu allererst Komponisten dafür interessierten.

Trotzdem, die Zeiten ändern sich. Es ist ungefähr so, wie Arthur Schopenhauer formulierte: “Jede Wahrheit (man könnte auch sagen: jede Neuheit in der Kunst) durchläuft drei Stufen: Erst erscheint sie lächerlich, dann wird sie bekämpft, und schließlich ist sie selbstverständlich.” Beim BACH.Bogen erlebe ich heute die Simultanität dieser drei Stadien.

*

Abschließend:

Die Herausforderung für den konkaven Bogen ist das mehrstimmige Spiel, um nicht deutlich zu sagen, daß dies eine Unmöglichkeit darstellt. Diejenige des konvexen Bogens ist das einstimmige Spiel. Für die Werke J. S.Bachs wurde deshalb ein flaches Rundbogenmodell entwickelt:

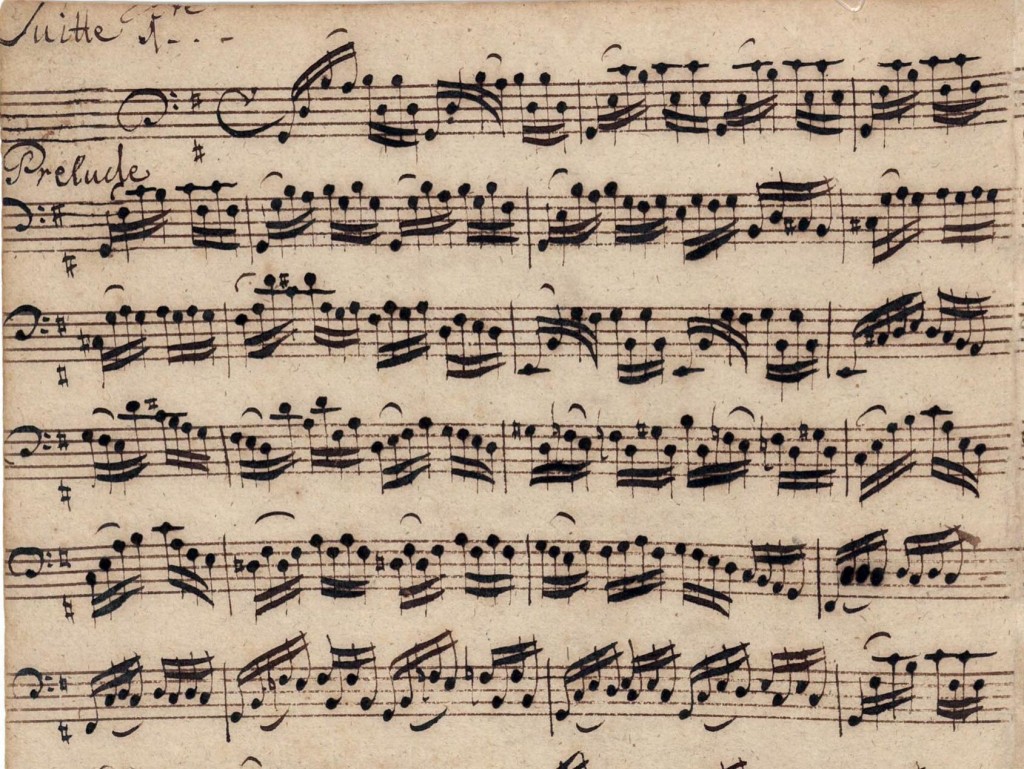

Doch, Ironie des Schicksals: um dieses flache Modell nochmals auf Herz und Nieren zu prüfen, habe ich im Jahr 2011 mir das Faksimile der Abschrift der “Suiten” für Cello von Anna Magdalena Bach nochmal aufs Notenpult gelegt. (Ein Autograph ist nicht erhalten geblieben.) Ich wollte wissen, ob die originalen Bindebögen kompromißlos ausführbar sind. Ich stützte mich dabei nicht auf die Urtextausgaben, weil ich von vorneherein ja wußte, daß diese eine Menge bogentechnische Probleme aufwerfen. Und siehe da, die Abschrift von Anna Magdalena Bach unterscheidet sich da grundsätzlich von den Urtextausgaben. Die Bindebögen in ihrer Abschrift sind bestens mit dem flachen Rundbogen ausführbar.

Beginn der Abschrift des ersten “Préludes” von Anna Magdalena Bach

So hat der Rundbogen die Interpretation der Werke J. S. Bachs total umgekrempelt. Nicht alleinig wegen des mehrstimmigen Spiels sondern insbesondere durch das Studium der Bindebögen. Denn, das zeigte sich unerwarteterweise, die Untersuchung der Bindebögen war nicht nur eine spieltechnische Frage. Vielmehr, und das ist eine neue Erkenntnis, geben sie Auskunft über das harmonische Verständnis dieser Werke und, daraus resultierend, auch über dynamische und agogische Prozesse. Das hat mein Bach-Bild revolutioniert. Was das alles bedeutet, kann man in meinem Weblog „the bach update” studieren.

Da eine Neu- Edition der Cellosuiten in der Neuen Bach-Ausgabe ansteht, hoffe ich, daß diese Erkenntnisse berücksichtigt werden und Einzug im allgemeinen Wissensgut halten. Ich nenne den Komplex: „Der Bindebogen-Kodex” in diesen Werken. Denn es ist ein richtiges Regelwerk, was J. S. Bach sich hat einfallen lassen.

Als Kostprobe nun zum Abschluß das „Prélude” in G-dur:

[spielt „Prélude” in G-dur von J. S. Bach]

Michael Bach

Wenn man mit Rundbogen auf dem Cello gespielte Werke gehört hat, will man kaum noch das konventionelle Spiel hören. Durch den Vortrag hat das Publikum verstanden, wie mühevoll die Entwicklung des Rundbogens war, durch die Konzerteinlagen, welche Vorteile er Cellist(innn)en oder auch Violinist(inn)en bringt.

Reinhard Bleck

Der Sonntagmorgen war nicht nur für mich (auch Hartliebs waren ganz begeistert) eine Sternstunde. Wir wollten uns ganz herzlich bedanken.

Manfred Ulmer

Wir sind von Vielen sehr angeregt über das gelungene KlangRaum-Programm

angesprochen worden. Speziell auch für den Sonntag: eine spannende

Geschichtsstunde, ein engagierter Workshop. Dass der Beamer Launen hatte

war marginal. Du hast dies locker überbrückt. Und das Publikum hat quasi

im Bilderbuch mitgeblättert, vor und zurück. Die Überhöhung aber war

Dein herausragendes Cellospiel mit den Beispielen von Bach und Paganini.

In nachschwingender bester Erinnerung darf ich dies noch einmal betonen.

Dr. Ewald Liska

Michael Bach ist ein absolut perfekter Sachwalter des Cellos und des Bogens zum mehrstimmigen Spiel. Spürbar die Leidenschaft des Praktikers. Atemberaubend sein konzentriertes Spiel.

Ewald Liska

Programm KlangRaum Stuttgart, Künstlerischer Leiter Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd

Die faszinierende Recherche zum sogenannten Bachbogen mit technischem Experimentieren bis zur Neukonstruktion weckte Bewunderung und Staunen, ebenso der phänomenale künstlerische Vortrag barocker und moderner Preciosen.

Prof. h. c. Hanna Aurbacher-Liska

Vokalsolistin